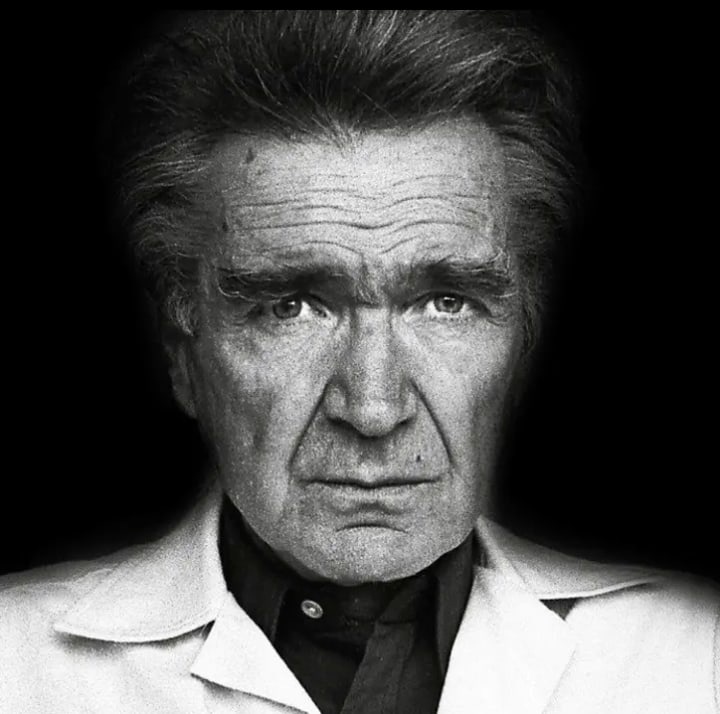

Эмиль Чоран — это румынский и французский философ, представитель экзистенциализма, много размышлявший о пограничных явлениях — жизни и смерти, а также игре как неотъемлемой части человеческого существования.

«Когда мы не вмешиваемся в дела других, мы так беспокоимся о своих собственных, что обращаем свое «я» в религию или, став апостолами, наоборот, отрицаем его: мы — жертвы вселенской игры…»

«Необходимо выразить признательность цивилизациям, которые не злоупотребляли серьезностью, а играли ценностями, с упоением порождая их и разрушая. Назовите мне хоть один пример столь же просветленно-шутливого отношения к элегантному небытию, какое мы наблюдаем в греческой и французской цивилизациях».

«Такое впечатление, будто все мыслители, за исключением греческих скептиков и римских императоров эпохи упадка, порабощены каким-то коммунальным призванием. Только они — одни с помощью сомнения, другие с помощью безумия — оказались избавленными от пошлого наваждения быть полезными. Возведя произвол в ранг упражнения или помутнения разума — в зависимости от того, были ли они философами или утратившими иллюзии отпрысками древних завоевателей, — они не были ни к чему привязаны и этим напоминают святых. Но если святые никогда не падали духом, то эти мудрецы и властители — настоящие отшельники, поскольку их одиночество было бесплодным, — оказались слишком увлеченными своей игрой и стали жертвами собственных капризов».

«Но, хвастливые демоны, мы отодвигаем наш конец: как отказаться от демонстрации нашей свободы, от игры нашей спеси?..»

«Уже одно то, что величайшего знатока рода человеческого прозвали «собакой», доказывает, что у человека никогда не хватало мужества примириться с собственным образом и что он всегда бесцеремонно отвергал истину. Диоген изжил в себе всякое позерство. Каким же он от этого стал чудищем в глазах других людей! Ведь для того, чтобы занять почетное место в философии, нужно быть комедиантом, нужно уважать игру в идеи и воодушевляться мнимыми проблемами. В любом случае человек как таковой — это не по вашей части, господа философы!»

«Мы надеялись перестать быть детьми этого мира, а покоряемся потребностям, как какие-нибудь сомнительные аспекты, властелины времени и одновременно рабы собственных желёз внутренней секреции. Причем эта игра бесконечна: каждое наше желание создает мир заново, а каждая наша мысль уничтожает его… в каждодневной жизни космогонические процессы чередуются с апокалипсическими: повседневные созидатели и разрушители, мы повторяем в исчезающе малом масштабе вечные мифы; и каждое из наших мгновений воспроизводит и предвосхищает судьбу обреченных жить в Бесконечности семени и праха».

«В земном граде — более приятном, нежели преисподняя, притом, что оба находятся в ведении одного и того же господина, — тоже, как и в аду, важно не столько быть кем-то там определенным, скажем королем, мещанином или батраком, сколько участвовать, принимать правила игры».

«Любое завершение эпохи является раем для духа, обретающего площадку для игр и капризов лишь в распадающемся организме».

«В эволюции вселенной нет более значительного явления, чем предоставленная нам возможность превращать любой объект в повод, возможность играть нашими повседневными затеями и нашими конечными целями, возможность с помощью всевластного каприза располагать в одной и той же плоскости Бога и метлу».

«И человек не избавится от своих предков и от природы, пока не уничтожит в себе все пережитки Необусловленного, пока его собственная жизнь и жизни других людей не покажутся всего лишь веревочками, за которые дергают ради игры и смеха, предаваясь забавам конца времен. И тогда он станет чистым бытием. Тогда роль сознания будет считаться выполненной…»

«Раб собственных мыслей, я играю с ними, как шут, развлекающий судьбу…»

«Будучи конформистом, я живу, вернее, пытаюсь жить из подражания, из уважения к правилам игры, из страха показаться оригинальным».

«Где бы я ни оказался, везде у меня то же ощущение чуждости, бесплодной и бессмысленной комедии, надувательства. И не в других, а во мне самом: я делаю вид, будто интересуюсь тем, на что мне решительно плевать, постоянно — то ли по мягкотелости, то ли приличия ради — играю роль, но все это не я, потому что самое главное для меня — не здесь. Выброшенный из рая, где я найду свой собственный угол, где он, мой дом? Изгнан, навсегда и отовсюду изгнан. Все, что мне осталось, это обломки славословий, прах прежних гимнов, вспышки сожалений. Человек, которому нет места на этой земле».

«Повинующийся рано или поздно сам заставит кого-нибудь повиноваться себе: из жертвы он станет палачом; вот самое страстное желание любого из смертных. Одним лишь нищим и мудрецам оно чуждо, кроме тех случаев, когда они ведут какую-нибудь более тонкую игру…»

«Страдающие бледной немощью актеры, мы готовимся играть роли, которые заполнят многословием банальный бег времени; занавес мироздания изъеден молью, и сквозь его дыры можно увидеть лишь маски да призраков…»

«… святой — пример одновременно и завораживающий, и отталкивающий, по отношению к которому мы всегда находимся в ложном положении и всегда на полпути. Зато его собственная позиция весьма однозначна: никакой игры и никакого дилетантизма. Взобравшись на золотые вершины собственного отвращения к миру, являясь антиподом Творения, он создал из своего небытия некий ореол».

«Ну кому под силу соревноваться в игре идей с греческим или китайским софистом, кто в состоянии столь же дерзко, как они, оперировать абстракциями? Все вершины мысли были покорены давным-давно, причем во всех цивилизациях. Соблазненные демоном Несказанного, мы слишком быстро забываем, что являемся всего лишь эпигонами первого питекантропа, который начал размышлять».

«А вдруг появятся кристально чистые идеи, блаженное течение мыслей? Нет, больше вам мыслить не придется: произойдет самое настоящее извержение, хлынет лава непоследовательных и бессвязных понятий, понятий изрыгаемых, агрессивных, утробных, похожих на наказания, на которые плоть обрекает сама себя, когда дух становится жертвой настроений и выводится из игры…»

«Человек ушел в сторону от своих путей, уклонился от своих инстинктов и забрел в тупик. Он мчался без остановок… чтобы достичь своего конца. Животное без будущего, он увяз в своем идеале, проиграл свою игру. Из-за того, что он непрестанно желал превзойти самого себя, он сделался неподвижным; и единственный выход для него — перебрать в памяти свои безумия, расплатиться за них и извлечь из них новые комбинации…»

«Нет ничего более чуждого течению нашей мысли, чем оставлять вещи как они есть, лишь созерцая их, постигая их сущность, не пытаясь моделировать их; мы просто одержимы жаждой мять и истязать их, придавая им новую форму и привнося в них наше неистовство. Так оно и должно быть: идолопоклонники поступка и игры, рабы собственных маний, мы любим ставить на карту все, как в поэзии, так и в философии».

«Франция слишком хорошо знает эти прописные истины, и ей не нужно их повторять. Нация жеста, театральная нация, она любила и собственную игру, и свою публику. Но она устала от всего этого и хочет покинуть сцену; ей теперь нужны только декорации забвения«.

«Размышляя потом о робости, здравомыслии и корректности нынешних англичан, мы начинаем понимать, почему они разучились играть Шекспира, почему они выхолащивают его и делают таким пресным. Они столь же далеки от него, как греки поздней античности — от Эсхила. В них не осталось ничего елизаветинского — того, что сохранилось у них от «характера», их хватает лишь на то, чтобы не потерять лица, чтобы поддерживать в надлежащем виде фасад. Мы всегда чересчур дорого платим за то, что принимаем «цивилизацию» всерьез и слишком основательно усваиваем ее».

«Эпохи утонченности таят в себе начало смерти: нет ничего более хрупкого, чем рафинированность. Злоупотребление ею приводит к катехизисам, завершению диалектических игр, деградации интеллекта, которому отказывает в помощи инстинкт».

«А иногда, припоминая ее [Европы] победы и ее катастрофы, я даже не знаю, на какую сторону мне встать: я люблю ее с состраданием, люблю жестокой любовью, не прощая ей, что она загнала меня в тупик, лишила меня возможности выбирать между разными чувствами. Если бы еще я мог с безразличием взирать на изящество, изысканность ее ран! Игры ради я захотел упасть вместе с ней, но игра затянула меня. Я стал предпринимать невероятные усилия, чтобы завладеть тайной ее былого и отчасти еще сохранившегося очарования, чтобы возродить его и увековечить. Напрасный труд! Пещерный человек запутался в кружевах…»

«Понятно, почему ни Россия, ни Испания не произвели на свет ни единого крупного философа. Ведь философ должен оперировать идеями, оставаясь зрителем; прежде чем усвоить их, сделать своими, он должен посмотреть на них со стороны, отделить их от себя, взвесить их, а если нужно, то и поиграть с ними; затем, дав им созреть, он разрабатывает систему, с которой сам себя никогда полностью не отождествляет. Вот именно такой взгляд свысока на собственную философию нам и нравится у древних греков. Точно так же обстоят дела у всех тех, кто вплотную занимается проблемой познания и превращает ее в главный предмет своих размышлений. Ни испанцев, ни русских эта проблема не волнует. Неспособные к интеллектуальному созерцанию, они поддерживают с Идеей довольно причудливые отношения. Борются ли они с ней? Если да, то всегда терпят поражение. Она овладевает ими, подчиняет их себе, угнетает их. Добровольные мученики, они жаждут страдать ради нее. С ними мы находимся далеко от сфер, где дух играет сам с собой и с вещами, далеко от всяких методологических сомнений».

«То, что немцы называют словом Schicksal, будучи связанным с их жаждой созидания, предполагает игру фатальностей не столько в глубинах мира, сколько в недрах человеческого «я». Иными словами, судьба, как ее понимают немцы, в определенной степени зависит от них самих».

«Когда у них [евреев] начинается упадок сил и все уже считают их погибшими, они спохватываются, распрямляются и отказываются от покоя невезения. Изгнанные из своего дома, рожденные апатридами, они никогда не поддаются искушению выйти из игры».

«Искушенные в искусстве чисто словесного мышления, софисты первыми задумались о словах, об их значениях и особенностях, об их функции в логических рассуждениях: так был сделан главный шаг к открытию стиля, понимаемого как самоцель, как имманентная цель. В этих поисках нужного слова оставалось провести лишь небольшую перестановку, сделав их объектом гармонию фразы и заменив игру отвлеченными понятиями игрой выразительных средств. Таким образом, художник, размышляющий над своими выразительными средствами, оказывается последователем софиста, связанным с ним узами органического родства. Ведь оба они занимаются, по сути, одним и тем же, хотя и идут разными путями».

«В замкнутой вселенной, где ему [художнику] приходится жить, он ускользает от бесплодия лишь при помощи непрерывного обновления, которое предполагает игру нюансами, вырастающими до уровня кумиров, игру с немыслимой для наивного искусства словесной химией».

«Причем любопытная вещь: никогда еще слово не было столь свободно; его поражение превратилось в его триумф: избавившись наконец от реального и жизненного, оно позволяет себе роскошь не выражать ничего, кроме двусмысленностей собственной игры».

«Непокорные по призванию и одержимые в молитвах, мистики, трепеща, играли с Богом. Церковь низвела их до уровня попрошаек сверхъестественного, дабы, слегка цивилизовав, использовать их в качестве «образцов».

«Если в искусстве эпигон еще может преуспеть и внушить к себе уважение, то «вторичный» мистик, паразит возвышенного и плагиатор экстазов, достоин лишь жалости. Можно, например, играть в поэзию и даже создать при этом иллюзию оригинальности: для этого достаточно постичь секреты ремесла. А вот в глазах мистика, чье искусство является лишь средством, подобные секреты не имеют никакой ценности».

«Разрушитель на службе у жизни, демон, расположенный ко благу, святой является великим мастером самомучительства. Дабы превозмочь свои склонности, равно как и из страха перед самим собой, он принуждает себя творить добро и, вообразив, что у него есть ближние и долги по отношению к ним, утомляет себя милосердием. Он страдает и любит страдать, но в конце своих страданий он превращает людей в свои игрушки, бросает взгляды в будущее, читает мысли других, исцеляет неизлечимых больных, безнаказанно нарушает законы природы. Именно ради обретения такой свободы и такого могущества он молится и борется с искушениями».

«Но можно ли всю жизнь играть роль «человека, который слышит голоса»? Выдержать до конца такую роль — даже для Сократа задача трудная, а то и невозможная».

«К черту поэзию! Взамен мы получили бы способность безропотно переносить наши испытания. Способность никого не обвинять, не снисходить ни до печали, ни до радости, ни до сожаления, способность свести наши взаимоотношения с мирозданием к гармоничной игре поражений, жить с безмятежностью приговоренных, способность не умолять богов, а, скорее, посылать им предупреждения… Это оказалось неосуществимо. Теснимый на всех флангах, стоицизм остался верен своим принципам и элегантно умер без борьбы. На руинах мудрости обосновывается религия, которая навязывает свои правила игры. Люди никогда не избавятся от своей склонности предаваться отчаянию на коленях, а не стоя».

«Тот, кто в начале жизненного пути получил какое-то представление о невечности истин, нередко в дальнейшем привыкает обходиться без них. Сохраняя верность им, он рискует погибнуть. Отучиться и отречься от них — единственный для него способ примириться с жизнью, сойдя со стези нестерпимого Знания. Тогда он отправляется на поиски лжи, любой лжи, стимулирующей действие, так как боготворит ее и ждет от нее спасения. Его влечет любое наваждение, способное подавить в нем демона любопытства и парализовать его дух. Поэтому он завидует всем, кому, прикрывшись молитвой или какой-нибудь еще блажью, удается остановить ход собственных мыслей, освободить интеллект от его обязанностей и обрести в храме либо в доме для умалишенных блаженство собственной завершенности. Чего бы он только ни отдал, чтобы радоваться, отгородившись от мира заблуждениями и благоглупостями! И он пытается добиться этого. «Дабы избежать крушения, я буду участвовать в этой игре, буду участвовать просто так, из упрямства, из каприза, из дерзости. В момент, когда у меня перехватывает дыхание, когда мне не хватает воздуха и земля дрожит под ногами, я созвал все слова и велел им сложиться в молитву, но слова остались недвижными и безмолвными. Вот почему я вскричал и не перестану кричать: «Все, что угодно, но только не мои истины!»

«Поскольку любовь и смерть определяют нас лишь в той мере, в какой мы проецируем на них наши вожделения и наши влечения, всеми силами укрепляя их двойственную природу и воспринимая их как внешние, созданные для интеллектуальных игр реальности, они оказываются для нас неуловимыми. Мы погружаемся и в любовь, и в смерть: мы их вкушаем, как их сообщники, не влияя на них. Вот почему всякий опыт, не превращенный в сладострастие, является неудачным опытом».

«Тот, кто не знал искушения быть первым в обществе, ничего не поймет в политических играх и в стремлении поработить других ради того, чтобы превратить их в предметы; он также не угадает, из каких элементов состоит искусство презрения».

«А теперь вообразите противоположный процесс: лихорадка [честолюбия] у вас схлынула, чары исчезли, и вы снова стали нормальным человеком, даже чересчур нормальным. Амбиций как не бывало, а следовательно, нет больше возможности стать кем-то или чем-то; ничто — собственной персоной, воплощенная пустота: ясновидящие железы и внутренности, утратившие иллюзии кости, тело, заполненное трезвомыслием, очищенное от самого себя, вышедшее из игры и из времени, подвешенное к вашему «я», застывшему в каком-то тотальном знании без знаний«.

«Если мы и стараемся разрушать непреложные истины, то делаем это не из-за чрезмерной нашей научной скрупулезности и не ради игры, а от отчаяния при виде того, как они исчезают, да еще оттого, что нам очень не хочется, чтобы они принадлежали кому-нибудь другому, коль скоро они ускользнули от нас».

«Единственные удобочитаемые утопии — это псевдоутопии, которые, будучи написанными ради игры, развлечения или из мизантропии, предвосхищают или напоминают «Путешествия Гулливера», эту Библию трезвомыслящего человека, квинтэссенцию нехимерических видений, утопию, лишенную надежды«.

«Играть в самоотречение, когда к этому не предназначен, опасно: при этом можно потерять немало недостатков, обогащающих характер, необходимых для творческой деятельности».

«Болезнь — это плоть, желающая освободиться, бунтующая и не склонная больше служить, это предательство органов. Каждый из них пытается действовать поодиночке, каждый, внезапно или постепенно, выходит из игры, перестает взаимодействовать с другими и ищет приключений».

Вырывал цитаты из контекста Сергей Князев